Rencontrer Marguerite Duras : Fascination

Avril 1990, 15h, 5 rue Saint-Benoît, 3ème ét. Yann Andréa m’ouvre la porte. « Venez, elle vous attend ». Je vais rencontrer Marguerite Duras pour la première fois.

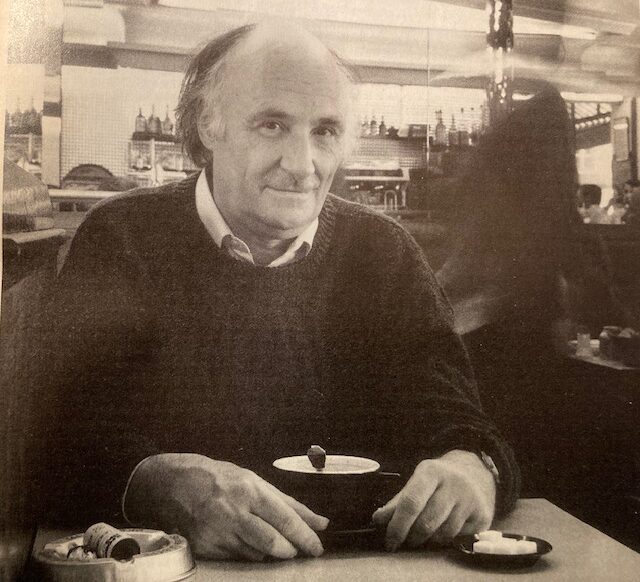

Le grand entretien que j’ai réalisé avec Marguerite Duras en 1990 est devenu historique, presque mythique… Le Magazine Littéraire l’a republié, à plusieurs reprises avec, en illustration, des photographies d’une origine toujours renouvelée. Le portrait figurant ici a été pris par Hélène Bamberger et inaugurait, en novembre 2011, dans le numéro n° 513 du Magazine Littéraire, p 75, une nouvelle reprise de l’entretien de 1990. Voici le récit des circonstances de cette première rencontre…

5 rue Saint-Benoît

Fin avril 1990. 15 heures. 5, rue Saint Benoît, à portée de cloches de Saint-Germain-des-Prés, à quelques rues du Magazine Littéraire où je suis pigiste depuis 1984. Je suis déjà passée plusieurs fois devant le grand immeuble en pierre, levant la tête vers le troisième étage, sans jamais l’apercevoir, elle, Marguerite Duras, avec son col roulé, sa jupe droite et ses bottines adaptés à sa petite taille, sa « tenue d’écrivain ». Elle l’a imposée jusque dans les salons de l’Élysée lorsqu’elle y a été reçue par François Mitterrand. A-t‑elle toujours la même apparence après des mois passés à l’hôpital, plongée dans un coma dont elle n’aurait jamais dû revenir ?

Après avoir passé la lourde porte cochère en bois, je monte le grand escalier en pierre jusqu’au troisième gauche. Yann Andréa m’ouvre la porte. Venez, elle vous attend. Pas de présentation ni de formules de politesse, aucune expectative. Elle a toujours vécu ainsi, dans l’urgence et droit à l’essentiel. Dès le premier instant, elle m’impose sa cadence, jusqu’au bord du vertige.

Prendre le pouvoir

Dans la salle à manger, elle est déjà assise, derrière la table ronde, indemne, juste un peu plus tassée que lors de ses dernières apparitions devant les caméras, avant son séjour à l’hôpital. Ses traits se sont détendus, surtout dans la partie inférieure du visage. Le foulard qui entoure maintenant sa gorge accentue une impression de fragilité. Mais elle ne l’admet pas. Comme toujours, elle résiste ! Elle se tient très droite. Aucune paire de lunettes n’encadre plus ses yeux. Son regard en est adouci. Mais il demeure scrutateur, quoique sans hostilité à mon égard.

Sans attendre que je sois installée sur la chaise en face d’elle, sa voix résonne, impérative, toujours rauque et éraillée, mais rythmée – au passage de son souffle – par un bruit étrange : le clapet d’une canule placée dans sa gorge après la trachéotomie. Elle me lance des questions, déstabilisantes car très personnelles. Elle tente de nous cerner, moi, mais aussi ma fille. Elle a repéré sa voix, au téléphone, lorsqu’elle appelait à mon domicile familial, à Toulouse, pour modifier, une fois encore, les conditions de notre entretien.

Ma fille a l’âge de celle qui traverse le Mékong dans le bac sur la route entre Sadec et Saigon. Quinze ans. S’il a été particulièrement difficile de glisser un rendez-vous dans l’emploi du temps de Marguerite Duras, c’est qu’il fluctue au gré de ses négociations avec Jean-Jacques Annaud et Claude Berri, à propos du film qui va être tourné à partir de L’Amant. Elle espère encore leur imposer ses points de vue : la dissociation des « voix extérieures au récit » et de l’image présentée à l’écran, comme dans India Song ou dans les Aurélia Steiner ; le refus de toute reconstitution historique et géographique et donc d’un tournage au Vietnam avec costumes d’époque et Morris-Léon Bollée de collection. Elle voudrait choisir elle-même les interprètes dont le pouvoir d’envoûtement ne reposerait pas sur leur physique glamour. Dans la voix de ma fille, elle a entendu des intonations qui l’ont intéressée. Elle a toujours été très sensible à la résonance des voix. Quand elle m’interroge, je réponds à ses questions, bien sûr, mais de manière très évasive, pour mettre à l’abri de son ascendant celle qui, dans le langage durassien, s’appellerait « l’enfant ». Car en tombant, depuis longtemps, dans ses livres, en psalmodiant ses textes – dont Le Navire night, un dialogue amoureux qui se poursuit, nuit après nuit, au téléphone –, en regardant ses films en boucle et en écoutant ses interviews, j’ai pu aussi prendre la mesure du danger : celui de son emprise et même d’une désappropriation de soi.

Les gens l’intéressent. Concierge, président de la République, champion de foot ou journaliste envoyée, comme moi, par Le Magazine Littéraire. Tous sont susceptibles de lui apporter des éléments de ce dehors dont elle ne peut se passer. Elle les interroge, elle les pousse dans leurs retranchements, elle aspire leurs réponses et les recompose pour se les approprier. Ses interlocuteurs deviennent alors différents par la magie de son écriture. Ils se découvrent porteurs d’une vérité d’une tout autre nature que celle qu’ils s’imaginaient, jusque-là, exprimer. Ils en ressortent exsangues, bousculés dans leurs convictions, atteints au plus intime d’eux-mêmes. Mais pour la plupart, inlassablement, ils reviennent, incapables de renoncer à cette atmosphère électrique qu’elle crée autour d’elle, ébranlant toutes les certitudes, donnant une portée mythique aux moindres événements de La Vie matérielle, créant des situations d’urgence valorisant chaque instant qui passe.

Elle séduit. Elle ravit. Elle épuise. Elle fait en permanence du Duras, elle en est consciente, elle le répète, particulièrement depuis le triomphe de L’Amant. Elle est insupportable aux uns, elle s’empare des autres, les entraînant dans une vie qui n’est jamais médiocre. Elle outrepasse toutes les limites. Y compris celle de la séparation entre les êtres humains. Elle s’est souvent déclarée poreuse, capable d’éprouver et de rendre compte des états intérieurs de l’ensemble de l’humanité. Malgré toute la démesure dont cette affirmation fait preuve, ce n’est pas faux ! Le psychanalyste Jacques Lacan l’avait écrit dès la sortie du Ravissement de Lol V. Stein, en 1963 : elle sait, sans l’avoir appris, ce qu’il a mis toute une vie à atteindre. Elle parvient jusqu’aux profondeurs de l’âme humaine universelle et elle en traduit les frémissements en mots. Ses lecteurs se sentent, eux aussi, reconnus pour une part d’eux-mêmes dont ils ignoraient jusqu’alors l’existence.

Fascination

« On commence ? », propose-t‑elle enfin. Je prends une grande inspiration, soulagée que le dialogue s’éloigne du personnel. Mais c’est de l’autre côté de la table que fuse de nouveau une question ! Elle persiste à inverser les rôles, à m’interroger, moi qui viens de lui avouer que j’ai achevé un essai, en cours d’impression, intitulé Marguerite Duras et l’autobiographie.

– Comment on écrit sur moi ? Je vous le demande.

– Par fascination.

– Il y a donc quelque chose comme ça. C’est vrai ? Quand j’écris, je suis aussi dans un état de fascination.

Fascination. C’est donc par ce mot que s’ouvre l’entretien. C’est moi qui l’ai prononcé. Mais c’est elle qui me l’a fait dire.

Fascination… que j’éprouve pour son œuvre au point d’avoir voué plusieurs années de ma vie à « en » écrire.

Fascination… que la musique si particulière de son écriture exerce sur ses lecteurs de livre en livre, de génération en génération.

Fascination… que Marguerite Duras éprouve face à ses personnages – Lol V. Stein, Anne-Marie Stretter, Emily L.

Fascination… indispensable à l’accomplissement de ce qui est le plus important dans sa vie : écrire.

Fascination… aussi pour l’incroyable énergie qui émane de cette femme dont la petite taille n’a jamais fait que renforcer la vigueur, et la maladie la combativité. Elle bouge peu. Juste ses doigts qui frappent parfois la table pour renforcer ce qu’elle est en train de dire. Mais elle pense vif et clair !

Elle attache une grande valeur à ces paroles livrées devant un magnétophone, ponctuées de silences réflexifs, puis mues par l’urgence : « Vite écrire le mot quand il vient, pour qu’on n’oublie pas comment c’est arrivé vers soi ». Quel que soit le type de texte auquel le travail doit aboutir (entretien, théâtre, film, roman), il n’accomplit qu’un même acte : écrire. « Elle écrit, Marguerite Duras, oui, M. D., elle écrit. Elle a des crayons, des stylos et elle écrit. C’est ça. C’est ça et rien d’autre », a-t‑elle fait placer en exergue d’un entretien télévisé avec Luce Perrot.

Au commencement était la mort

Je n’avais pas prévu de commencer par cette fascination, mais par une tout autre phrase. Je ne peux la glisser qu’au bout de vingt-neuf minutes d’entretien, la sauvegarde numérique de l’enregistrement conservé sur d’antiques cassettes en porte témoignage : « Au commencement était la mort ». En ce printemps 1990, elle en est encore une fois revenue. Personne, à soixante-quinze ans, ne recouvre toutes ses facultés après six mois dans le coma. Marguerite Duras, si. Sa force de vie a forcé l’impensable à s’accomplir. « Puis un jour ce corps infirme remue dans le ventre de Dieu », a-t‑elle écrit dans Le Ravissement de Lol V. Stein. À la fin d’India Song, la disparition d’Anne-Marie Stretter dans la mer, là où le Gange se jette dans le golfe du Bengale, a été un puissant révélateur, la fin d’un cycle d’écriture, le début d’explorations nouvelles. Elle a écrit La Maladie de la mort pour mieux célébrer la force féminine de vie. Je navigue de citation en citation avant d’en arriver à la question :

– N’avez-vous pas toujours considéré la mort comme un commencement ?

– Oui, on part de là, comme on part du noir, comme on se met au diapason avant d’accorder un piano.

– […] Le noir c’est négatif ou positif ?

– Complètement positif .

Dans cet entretien, ce qui afflue sans pouvoir être contenu, ce sont les souvenirs remontés du coma où elle a, une nouvelle fois, approché de très près cet état d’être morte qui lui fait si peur. « Ce n’est pas une peur de la mort, a-t‑elle affirmé. Mais celle de ne pas pouvoir retrouver un autre état sacré : écrire… ». Elle est arrivée à cette conclusion après un véritable échange, où elle m’a écoutée, où elle a pris en compte mes remarques. Elle y a réfléchi, répondu et, dans la relecture soigneuse qu’elle a ensuite faite de sa retranscription, elle a préservé ce qui venait de moi.

– Ce qui me frappe, c’est que les souvenirs que vous avez de ce coma ne sont pas des souvenirs de mort.

– C’est le problème, effectivement. Vous croyez que cela pourrait être la vie qui revenait ?

– Oui, même si elle est terrible, douloureuse.

– Je n’y ai pas pensé. Je pensais que c’était l’expression, la traduction de l’horreur physique qui se déplaçait. Je ne souffrais pas du tout, je mourais. Et ça, c’était interminable.

Entrée en Durassie

Pendant les vingt-sept ans qui ont suivi cette rencontre avec Marguerite Duras, j’ai interviewé une centaine d’autres écrivains et j’ai rarement rencontré ce respect. En écoutant de nouveau, en 2017, l’enregistrement, j’ai été saisie par l’intensité du dialogue qui s’est tenu 5, rue Saint-Benoît, fin avril 1990. Elle tirait ses interlocuteurs vers là où, résolument, elle se tenait. J’étais arrivée dans un état de tension extrême, liée aux contraintes de temps imposées à cet entretien et à l’enjeu qu’il représentait pour moi, critique presque inconnue et écrivain qui n’avait encore rien publié. Elle m’avait forcée à être à la hauteur, la fascination avait aussi joué en ce sens. Je suis sortie de l’entretien épuisée, comme effrayée par moi-même. Quelque chose, par elle, grâce à elle, s’était révélé en moi. J’avais confirmé mon entrée en Durassie !

Références

- Aliette Armel, En compagnie de Marguerite Duras, Le Passeur, 2018, p. 13-20..

Partager cette ressource

Laisser un commentaire

Dernières ressources publiées

Au fil des semaines, j’exhume des pépites de mes dossiers. Elles font résonner la voix d’auteurs célèbres ou/et rares, leurs œuvres entrent en résonance autour de thématiques universelles et, selon la forme utilisée, les éclairages différent.

Pour être informé des dernières nouvelles,

abonnez-vous à la lettre d’info !

Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.